Neueste Beiträge:

- Video: Capri auf dem Auerberg

- Power-Version des Kultklassikers: Ford Capri III 2.8i (1981)

- Ausgebremst – Wie Ford unter die Räder kommt

- Suche Kofferraumboden / rechten Kotflügel Ford Capri MK IB

- Fotogalerie 13. Ausfahrt Weilburg 2025

- EU-Vorschlag ist „unverhältnismäßig“

- Capri weiter auf „Wachstumskurs“

- Capri zu Gast bei Mustang

- Es grünt so grün

- Ein Traum in Paris Blue Metallic

Termine demnächst:

| Samstag, 8. November, 11:00 - 18:00 Mitgliederversammlung des Capri Club Deutschland e.V. |

| Freitag, 5. Dezember - Ganztägig Retro Classics Bavaria |

| Freitag, 30. Januar - Ganztägig 23. Bremen Classic Motorshow |

| Donnerstag, 19. Februar - Ganztägig Retro Classics Stuttgart |

Neu Anfrage / Formulare

zum Ersatzteilsortiment

Download CCD Flyer

Korporativclub im ADAC

- Geschrieben von: Svenja Martin

- Veröffentlicht am:

Svenja Martin während des Treffens des Capri Club Pforzheim in diesem Jahr. Ihr Auto ist ein rundverbreiteter I-er mit einem V6 (2 Liter, 90 PS) unter der Haube. „Der war damals schon drin, als ich ihn gekauft habe, und er läuft super“, sagt Svenja.

„Dass mein Capri mal in einem Musikvideo landet, hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, als ich ihn vor fünf Jahren im restaurierungsbedürftigen Zustand bei einem Internetaktionshaus gekauft hatte.

Durch einen ehemaligen Arbeitskollegen, der einen I-er sein Eigen nennt, entstand bei mir der Wunsch, auch so ein Schmuckstück zu besitzen. Ich dachte: ´Geil, sowas will ich auch haben!´ Ehrlich gesagt, hatten meine Familie und Freunde zuerst recht geschockt reagiert, als ich mit dem Wagen ankam. Ich hatte vorher niemandem etwas verraten, und plötzlich stand dieses Teil - noch dazu im leicht desolaten Zustand – und eine strahlende Besitzerin vor ihnen. Das konnte niemand wirklich verstehen.

Wirklich was Ordentliches kaufen!

Wie ein junger Mensch mit so einer alten Karre sein Geld verschwenden kann, war einer der harmlosesten Kommentare, die ich mir anhören musste. Dafür hätte ich mir doch wirklich etwas Ordentliches kaufen können! Ähnlich reagierte mein Freundeskreis: Kopfschütteln und Verständnislosigkeit. Meine Begeisterung teilen konnte niemand.

Mein Traumauto stand also in meiner Garage. Großes Glück hatte ich in diesem Zusammenhang, dass ich bei bei einem vorherigen Capri-Treffen in Postbauer-Heng Reinhold Gernet kennengelernt habe. Ihm habe ich es hauptsächlich zu verdanken, dass mein Capri so aussieht, wie er jetzt dasteht.

In unzähligen Arbeitsstunden an ungezählten Wochenenden machten wir uns also gemeinsam über einen Zeitraum von zwei Jahren daran, meinen Traum von Grund auf zu restaurieren. Spontan und ohne große Vorbereitung fuhr ich - diesmal nicht als Beifahrer oder Gast, sondern selbst als Besitzer - auf das erste Treffen in Langenweißbach. Prompt holte ich bei der Fahrzeugbewertung unerwartet den ersten Platz!

Der „Best Ladies Capri“-Pokal

PokalBei meinem nächsten Treffen in Speyer 2017 traf ich dann auf meine Platznachbarn, den Capri Club Pforzheim. Eine lustige Truppe, mit der wir sofort guten Kontakt, viel Spaß sowie eine Einladung zu deren Treffen hatten. Auf der Rückreise hatte ich den „Best Ladies Capri“-Pokal im Gepäck und viele neue Freundschaften geschlossen. An dieser Stelle ein ganz persönlicher Gruß: lieber Michael Roth – da bist Du dabei!

Ihr fragt euch sicher, wie ich jetzt vom Capri-Treffen ins Musikvideo komme? Diese Story ist – finde ich – eher unspektakulär: Ein Schulkollege hatte mich über Facebook angeschrieben, dass er mit seiner Band Angiz sein erstes Album herausbringt und für die erste Single ´Kompass´ein cooles altes Auto fürs Musikvideo suche. `Dann nimm halt meins´ war meine sofortige Reaktion. Ich schickte ihm ein Bild von meinem Capri und die Sache war geritzt. Das Video könnt ihr Euch gerne hier anschauen – ich finde es jedenfalls meeega geil! Bilder davon seht Ihr am Ende meines Berichts.

Ich bin´s, die Svenja aus Kronach

Ach ja: Wer ich eigentlich bin, sollte ich Euch einmal verraten. Ich heiße Svenja Martin, bin 28 Jahre alt und trotz meiner jungen Jahre voll vom Capri-Virus infiziert. Und auch wenn viele Facebook-Freunde zuerst geglaubt hatten, ich wäre ein Fake – mich gibt´s wirklich! Ich bin im schönen Frankenwald zu Hause. Oberfrankens Spitze, wie unser Landkreis Kronach gerne für sich wirbt.

Zugegeben: Die Stadt Kronach werdet Ihr vielleicht nicht spontan auf der Landkarte finden, aber glaubt mir, hier lässt es sich richtig gut leben! Diejenigen unter Euch, die sich für Kultur und Kunst interessieren, werden aber wissen: Kronach ist die Geburtsstadt von Lucas Cranach dem Älteren.

Zwei Jahre war das oberfränkische Duo mit den Arbeiten am I-er beschäftigt.

Das erste Treffen 2016 in Langenweißbach und sofort Pokalgewinnerin. Nicht verwirren lassen: Während der Restauration war Svenja blond, dann braun und nun wieder blond.

Mich auf den Straßen hier mit meinem Capri zu sehen, dafür braucht es schon etwas Glück. Zwar bringe ich mein Schätzchen regelmäßig an die Luft und gönne ihm entsprechende Ausfahrten, aber ansonsten ist er doch viel zu schade für den Alltagsverkehr. Feste Bestandteile der Ausflüge sind allerdings die Capri-Treffen. Ich bin gespannt, wen von Euch ich auf einem der nächsten Treffen kennenlerne, denn keine Fangemeinde hält besser zusammen, hilft sich gegenseitig mehr, teilt die gleiche Begeisterung und ist dem gleichen Fieber verfallen wie wir in unserer Capriszene.

Oder vielleicht lesen wir uns hier wieder...“

Das Musikvideo der Band Angiz mit dem Titel „Kompass“ ist bei You Tube zu finden. Hier der direkte Link!

Musikvideo„Kompass“ der Band Angiz

[Text & Fotos: Svenja Martin - Screenshots: Marc Keiterling]

- Geschrieben von: Marc Keiterling

- Veröffentlicht am:

Fast wie beim Defilee: Zahlreiche CCD´ler gratulierten Gerd Niederberger zum 75. Geburtstag mit einem passenden Präsent.

Hier mal ein paar Zahlenspiele. Zum 50. Hochzeitstag schenkten Ralf und Frank Niederberger ihrem Vater vor einigen Jahren einen Capri. Im April dieses Jahres wurde das Auto 50 Jahre alt. Zum 75. Geburtstag Gerd Niederbergers sorgte der Wagen nun - gemeinsam mit anderen Oldtimern - für ein stimmungsvolles Ambiente.

In einer Industriehalle im Krefelder Stadtteil Linn war an diesem Samstag im Mai eine Menge los. Dort, wo üblicherweise Gerds CCD-Clubkollege Rainer Schmelzeisen hauptberuflich an Autos arbeitet, fanden sich ab 11 Uhr zahlreiche Gäste ein, um mit dem Jubilar zu feiern. Darunter auch einige Mitglieder des Capri Club Deutschland. Sie hatten zuvor zusammengelegt, um einen bekannten Wunsch des Geburtstagskinds zu erfüllen. Schon seit einiger Zeit war Gerd Niederberger auf der Suche nach einer der sehr seltenen originalen Kartenleselampen für den I-er. In der Schweiz wurden die CCD`ler fündig. Sogar in Originalverpackung konnte eines der raren Exemplare gefunden werden.

In den XLR-Ausstattungen war die Lampe Serie, ansonsten ein nicht sehr häufig geordertes Extra. Nun verziert diese Sonderaussstattung Gerds 1500-er. Die Geschichte zu diesem Auto im Hause Niederberger datiert aus dem Jahr 2013, der CCD hat darüber nach einer Veröffentlichung in der Westdeutschen Zeitung berichtet.

Gerds Söhne hatten den Wagen damals gekauft und mussten vor der Übergabe an den Vater eine Komplettsanierung in Auftrag geben. Diese Arbeiten fanden zeitweise auch im besagten Hallenkomplex statt, so konnten die Arbeiten seinerzeit nicht wirklich vor Gerd verheimlicht werden. „Wir haben ihm etwas vorgeflunkert, dass der Capri für einen Bekannten sei, der ihn restauriert haben wolle“, erinnert sich Ralf. Als sich die Arbeiten dem Ende näherten, kam das Coupé dann aber unter Verschluss. Hinter ein Schloss, für das der Vater keinen Schlüssel besaß. „Sonst wäre natürlich kein Überraschungseffekt möglich gewesen“, erklärt Ralf. Regelrecht rauswerfen musste er den Papa mal aus dem betreffenden Hallenteil. „Da habe ich wirklich gedacht: ´Was ist denn in meinen Sohn gefahren?´ Zum Hochzeitstag klärte sich die Geschichte dann auf wunderbare Weise“, lächelt Gerd Niederberger.

Seit der goldenen Hochzeit sieht Gerd nun fast täglich in der Linner Halle nach seinem Capri. Ausfahrt erhält das gute Stück nur an Wochenenden und bei schönem Wetter. Oder wenn der Club ruft. So stand der im April 1969 produzierte Wagen im Mittelpunkt, als nach exakt 50 Jahren das Capri-Jubiläum während der Techno Classica 2019 in Essen gefeiert wurde. „Dieses Auto wird für die Familie erhalten und niemals verkauft“, versicherte Gerd Niederberger gegenüber der Westdeutschen Zeitung vor sechs Jahren. Klar, dass dies Bestand hat...

Die Kartenleselampe für den Capri I - in originaler Verpackung überreicht. Sie wird oberhalb des Ablagefachs auf der Beifahrerseite montiert.

[Text: Marc Keiterling - Fotos: Frank Niederberger & Marc Keiterling]

- Geschrieben von: Anja Merbach & Marc Keiterling

- Veröffentlicht am:

Der CCD ist inzwischen der gefragte Ansprechpartner für diverse Medien, wenn es um die Organisation und Durchführung von Terminen zum Thema geht. Im Regelfall laufen die entsprechenden Anfragen von Fernsehen und Zeitschriften bei unserem 3. Vorsitzenden, Frank Lehmann, auf, der sich bekanntlich um die Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins kümmert.

Im Herbst hatte Frank mal wieder Post zu diesem Thema. Die Auto Zeitung plane für Anfang 2019 eine Geschichte zum Verkaufsstart des Capri vor 50 Jahren. Die in Köln ansässige Redaktion habe etwas zu seriennahen Modellen, aber auch zu sehr speziellen Fahrzeugen im Sinn. Unsere Mitglieder Walter Winkler, Gregor Reininger und Anja Merbach haben da einiges zu bieten und so machte sich Auto Zeitung-Redakteur Thomas Pfahl mit Fotograf Zbigniew Mazar auf die Socken zu einer Reise durch Deutschland.

Aus der Voreifel (Winkler) über den Taunus (Reininger) ging seine Fahrt nach Franken. Hier nahmen die Presseleute Merbachs Tickford-Capri unter die Lupe. Anja schildert hier den Ablauf dieses Tages im November.

Anja Merbach besitzt ein Exemplar des luxuriösen „Ober-Capri“: Der Tickford entstand in einer Kooperation zwischen Aston Martin und Ford. Je nach Quelle wurden zwischen 85 und 100 Einheiten gebaut.

„Über unseren Capri Club Deutschland wurde im Herbst eine Anfrage der Auto Zeitung an mich weitergeleitet. Ich habe mit dem zuständigen Redakteur, Thomas Pfahl, Kontakt aufgenommen und einen Termin verabredet. Am 8. November zur Mittagszeit kamen die beiden vorbei. In ihrem Fokus: der Tickford, das seltene Exemplar aus der Kooperation zwischen Aston Martin und Ford.

Am Wochenende vorher haben wir den Tickford auf Hochglanz gebracht. Jetzt musste nur noch das Wetter mitspielen. Am Morgen des besagten Tages regnete es natürlich, aber gegen Mittag kam die Sonne durch. Gegen 12:30 Uhr waren Thomas und sein Fotograf Zbigniew dann vor Ort. Nach einer kurzen Begrüßung verloren wir keine Zeit und brachten den Wagen gleich in Position. Es war für mich unheimlich interessant, dem Fotografen zuzuschauen, und ich war verblüfft, wie oft er den Auslöser für ein und dieselbe Einstellung drückte. Das Auto wurde im Laufe der folgenden zwei Stunden sicher achtmal umrangiert und aus allen möglichen Perspektiven abgelichtet. Währenddessen erzählte ich Thomas alles Mögliche über den Tickford-Capri sowie zur Geschichte um die Kooperation zwischen den beiden Autobauern und dem Unternehmen Tickford.

Nach den erwähnten zwei Stunden und geschätzt 500 Aufnahmen waren wir dann fertig. Wir hatten echt Glück mit dem Wetter - bei den allerletzten Aufnahmen fing es wieder an zu tröpfeln. Bei einem Kaffee besprachen wir noch die rechtlichen Dinge – die neue Datenschutz-Grundverordnung muss inzwischen natürlich sein. Thomas machte sich noch Notizen und Bilder. Ich hatte die Prospekte, Preislisten, alte Fotos und mehr über die Historie meines Fahrzeuges herausgesucht, die er recht interessant fand.

Der Bericht soll in einer der ersten Ausgaben im Jahr 2019 erscheinen. Ich freue mich schon darauf.“

Um die 500 Bilder sind beim Termin mit der Auto Zeitung nach Anjas Schätzung entstanden. Hier die beiden Herren der Zeitschrift bei der Arbeit. Fotograf vor Ort war Zbigniew Mazar, den Text wird Thomas Pfahl verfassen..

[Text: Anja Merbach & Marc Keiterling - Fotos: Anja Merbach]

- Geschrieben von: Georg Klughardt

- Veröffentlicht am:

„Über nicht aufzutreibende Blechteile haben wir uns alle sicherlich schon geärgert. Über schlecht bis überhaupt nicht passende Reprobleche haben viele von uns bereits ausgiebig geflucht. Warum die Sache nicht mal selbst in die Hand nehmen?

Mein Name ist Georg Klughardt, einige von Euch kennen mich durch diverse Treffen und Veranstaltungen. Zum Beispiel von unserem Capri-Stand bei Retro Classics Bavaria in Nürnberg. In diesem Jahr findet am 30. August erstmals ein Treffen mit Workshop bei mir daheim in Postbauer-Heng statt. Mehr dazu findet Ihr im Terminkalender. Dabei möchte ich den Besuchern gern etwas vorführen.

Ich habe mich vor Jahren einmal über ein sehr schlechtes Einschweißblech geärgert. So kam mir die Idee, unter Zuhilfenahme von Betonformen selbst Teile zu pressen. Ich machte mir einen Gipsabdruck an einem Capri und übernahm dieses in Beton. Nach dem dritten Versuch hielt die Form beim Pressen dem Druck stand. Aktuell habe ich die Schwellerspitzen, den Querträger des I-ers unter dem Kühler, das Federbeindomblech und die aus dem Werksturbo bekannte Fußstütze links im Fußraum des Fahrers hergestellt. Passend, versteht sich.

Dieses Verfahren möchte ich Euch gern im Rahmen meines Workshops zeigen. Also: machen wir uns unsere Blechteile selbst! Außerdem wird es diverse weitere Sachen geben. Ich würde mich sehr freuen, Euch im schönen Frankenland zu sehen!“

[Text: Georg Klughardt - Fotos: Marc Keiterling]

- Geschrieben von: Lars Kessel

- Veröffentlicht am:

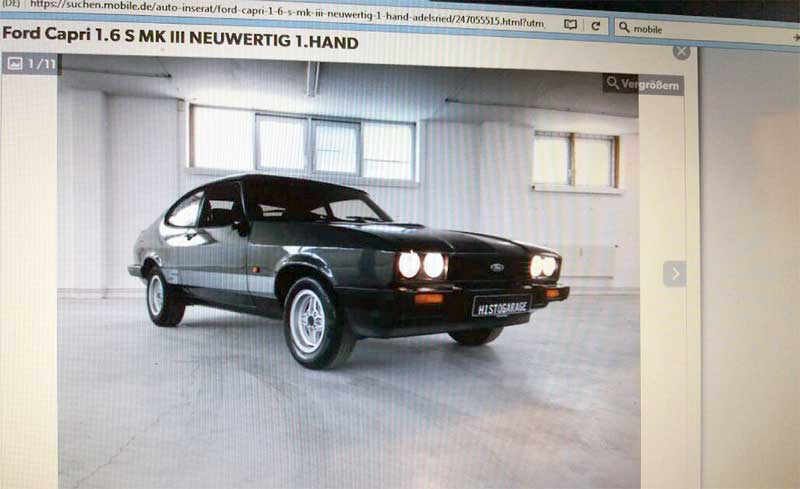

An einem sonnigen Tag im September 2017 nahm Lars Kessel seinen Capri in der Nähe von Augsburg in Empfang.

„Wie kommt man zu einem Capri? Vor etwa zwei Jahren wuchs der Wunsch in mir, einen Oldtimer zu kaufen.

Da ich von 1984 bis 1987 eine Kfz-Lehre bei Ford gemacht hatte, war es keine Frage, welche Marke es sein sollte. Beim Typ war ich allerdings etwas unschlüssig, oder besser gesagt offen. Also habe ich mich im Netz umgeschaut und hier und da interessante Fahrzeuge gefunden. Ernsthaft gefunkt hat es dabei aber nicht.

Dann Anfang August 2017, eine neue Anzeige, die mein Interesse weckt. Ford Capri aus Süditalien. Baujahr 1981. 1.6 Liter mit S-Ausstattung. 81.500 Kilometer. Aus erster Hand. Wow!

Leichte Ernüchterung herrschte nur beim Blick auf die Postleitzahl der anbietenden Firma Histogarage. 86477, das gehört zu Adelsried in der Nähe von Augsburg. Ich lebe in Duisburg, da fährt man nicht mal kurz zum Anschauen hin. Aber: Mein Freund Arno wohnt in Augsburg, ihn habe ich vor Jahren im Tauchurlaub kennengelernt. Er lebt nicht nur in der Nähe, er ist auch noch Kfz-Meister bei BMW in München und hat zwei Jahre zuvor einen 1977er Opel Commodore von einem Bekannten hier in Duisburg gekauft. Sachen gibts!

Also ran an das Telefon und nach kurzer Erläuterung der Lage erklärt er sich sofort bereit, Kontakt aufzunehmen und eine Besichtigung zu machen. Voller Spannung erwarte ich nach dem Termin seine Rückmeldung. Ich versuche hier mal, aus der Erinnerung heraus, seine Worte wiederzugeben: `Ich bin ja kein großer Ford-Freund, aber so ein Capri hat schon was! Zum Zustand nur soviel: Wenn du ihn nicht kaufst, werde ich ihn nehmen! Ich muss zugeben, er steht fast besser da als mein Commodore.`

Weil auch die Histogarage einen sehr guten Eindruck macht, lautet das Fazit: Das könnte er sein! Am nächsten Tag dann ein sehr nettes Telefonat mit dem Verkäufer und der Entschluss stand fest: Das wird meiner.

Nach Klärung der Details in den nächsten Tagen war auch ein Termin gefunden. Montag, 18. September: Am Nachmittag kommt der lange ersehnte Anruf: ´H-Gutachten und Hauptuntersuchung erledigt. Die Unterlagen gehen jetzt auf den Weg nach Duisburg.´

Als die Papiere dann da waren, konnte ich es kaum glauben. Tag der Erstzulassung: 17.07.81. Geburtsdatum meines Vaters: 17.07.35. Geburtsdatum des italienischen Erstbesitzers: 22.08.28. Mein Geburtstag: 22.08.67. Das konnte doch alles kein Zufall sein, dieses Auto musste einfach zu mir kommen.

Am nächsten Tag ging es zum Straßenverkehrsamt und die Zulassung wurde über die Bühne gebracht: DU C 1981H, die erste deutsche Zulassung für den Capri, 37 Jahre nach seiner ersten Registrierung. Mit den Nummernschildern im Gepäck ging es dann am folgenden Freitag auf die ´Abenteuerreise´ mit der Deutschen Bahn nach Augsburg. 90 Minuten Verspätung, naja egal.

Nach kurzer Nacht bin ich dann gemeinsam mit Kumpel Arno um 10 Uhr am Samstag, standesgemäß im Commodore, an der Histogarage zur Übergabe. Die läuft wie erwartet problemlos und nach einer zünftigen Brotzeit folgt die erste Ausfahrt in die nähere Umgebung. Ergebnis: Alles super, das Auto läuft sehr gut. Auch auf den 600 Kilometern zurück in den Ruhrpott am nächsten Tag gibt der Capri keinerlei Grund zur Klage.

Seither zaubert der Wagen schon beim Öffnen der Garage stets ein Lächeln auf meine Lippen. Ich hoffe auf eine lange gemeinsame Zeit!“

[Text & Fotos: Lars Kessel]

- Geschrieben von: Ralf Heil

- Veröffentlicht am:

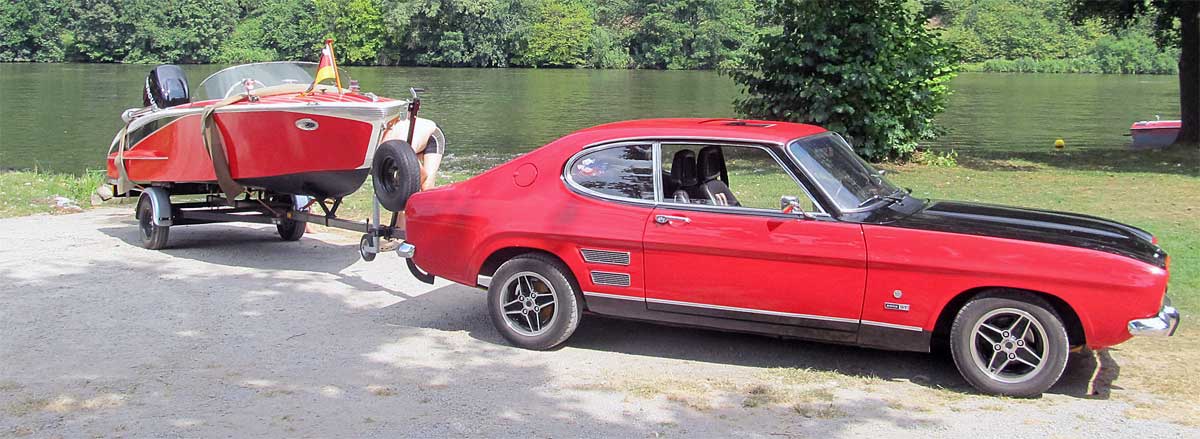

Der Capri zieht die Stella zum Gewässer. Verständlich, dass die Stella den Capri nicht mit ins Wasser nimmt.

„In diesem Beitrag möchte ich Euch einmal meinen Mitstreiter aus dem Capri Club Rhön, Ralf Erb, vorstellen. Genauer gesagt, sein reizvolles Paar: den Capri und die Stella.

Der Capri ist ein 2,3 Liter starker GT aus dem Baujahr 1970. Sie – also die Stella – hat ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel. Sie wurde von der Werft Libella Contess im Jahre 1959 gebaut. Gut gebaut, möchte man sagen.

Ralf war der Erste in unserem Club mit einem Wohnwagen. Mit seinem Eriba von 1973 fuhr er schon vor vielen Jahren regelmäßig durch die Lande, unter anderem zu Capri-Treffen. Außerdem überzeugte er mit seiner freundlichen Art zunächst meine Frau und später auch mich, ebenfalls einen Wohnwagen zu kaufen. Capri als Zugpferd eines Campers, so selten ist das bekanntlich nicht. Da liegt die Frage auf der Hand: `Wie kam Ralf nun zur Stella?´

Als Aktivität unseres Clubs schlug der Kollege Thomas Günther ein Wochenende auf seinem Lieblingscampingplatz am Main vor. Auch, um dort mit Hilfe seines eigenen Motorboots Wasserski zu fahren. Wir durften uns auch mal in diesem Sport versuchen. Es war ein geniales Wochenende.

Dass er elf Jahre jünger als sie ist, sieht man diesem Paar wirklich nicht an...

Ralf und seiner Frau gefiel es so sehr, dass sie beschlossen, sich nun ebenfalls ein solches `Wasserfahrzeug` anzuschaffen. So absolvierten die Erbs zunächst die Prüfung zum Bootsführerschein und machten sich anschließend auf die Suche nach einem passenden Spielzeug. Sie stießen dabei auf Stella und wurden mit dem Verkäufer recht schnell handelseinig.

Stella war bereits eine schöne Erscheinung, doch man kann bekanntlich beinahe alles noch optimieren. Deshalb legte der Ralf auch noch mal ein bisschen Hand an. Naja, es waren keine Stunden, es waren Wochen, die er investierte. Das Boot wurde kernsaniert und bei dieser Gelegenheit farblich dem Capri angepasst. Anschließend bekam auch der Wohnwagen die rötliche `Familienoptik´ verpasst, so dass sich ein stimmiges Gesamtbild im Urlaub einstellt.

Einziges kleines Manko in dieser Gesamtansicht ist, dass Ralf nur einen Hänger an den Capri packen kann: Wohnwagen oder Boot. Doch für den Weg zum Ziel findet sich dann meist ein hilfsbereiter Mensch mit einer Hängerkupplung. In jedem Fall ist´s ein tolles Paar: der Capri und die Stella.“

Stella vor ihrer Optimierung und die beiden Capri-Begleiter auf einem Bild.

Capri-Camper: Hinter den Erbs haben sich hier die Heils aufgestellt.

[Text & Fotos: Ralf Heil]