Neueste Beiträge:

- Video: Capri auf dem Auerberg

- Power-Version des Kultklassikers: Ford Capri III 2.8i (1981)

- Ausgebremst – Wie Ford unter die Räder kommt

- Suche Kofferraumboden / rechten Kotflügel Ford Capri MK IB

- Fotogalerie 13. Ausfahrt Weilburg 2025

- EU-Vorschlag ist „unverhältnismäßig“

- Capri weiter auf „Wachstumskurs“

- Capri zu Gast bei Mustang

- Es grünt so grün

- Ein Traum in Paris Blue Metallic

Termine demnächst:

| Samstag, 8. November, 11:00 - 18:00 Mitgliederversammlung des Capri Club Deutschland e.V. |

| Freitag, 5. Dezember - Ganztägig Retro Classics Bavaria |

| Freitag, 30. Januar - Ganztägig 23. Bremen Classic Motorshow |

| Donnerstag, 19. Februar - Ganztägig Retro Classics Stuttgart |

Neu Anfrage / Formulare

zum Ersatzteilsortiment

Download CCD Flyer

Korporativclub im ADAC

- Geschrieben von: Marc Keiterling

- Veröffentlicht am:

Historische Fahrzeuge erhalten, das spezielle Fahrgefühl und vor allem die Nostalgie erleben – das sind häufige Gründe, einen Oldtimer zu besitzen. Wer damit nichts am Hut hat, neigt womöglich dazu, historische Gefährte als „Dreckschleudern“ zu bezeichnen und deren sofortige Stilllegung, wenn nicht gleich Verschrottung, einzufordern. Aber: „Viele Leute haben Bock auf alte Karren!“ Dies sagt einer, der auch dieses meint: „Ein Oldie bringt Schönheit in den öffentlichen Raum.“

Henning Baum, „Titelheld“ dieser Aktuell-Ausgabe, zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. 1972 in Essen geboren und auch dort lebend war er bisher in mehr als 70 Filmen zu sehen. Besonders verbunden wird er mit seiner Darstellung des „Mick“ Brisgau zwischen 2010 und 2014 in der Fernsehserie „Der letzte Bulle“. Dort neben ihm in einer markanten Rolle zu sehen: sein Dienstwagen. Ein bulliger Opel Diplomat. Ein weiteres Fahrzeug, welches den jungen Baum unter anderem um den Schlaf brachte: der Capri III.

Auch im wirklichen Leben steht Baum auf „Alt“. Er fährt vierrädrig einen Renault 5, produziert ab 1972, und ist ein begeisterter Biker. Sein ältestes Motorrad ist eine Yamaha XT 500, eine Enduro und das erste geländegängige Großserienmotorrad mit einem Einzylinder-Viertaktmotor. „Ich nutze generell gern alte Sachen. So sind auch die Schuhe, die ich heute anhabe, so ungefähr 20 Jahre alt“, sagt Baum beim Termin.

Kleiner Junge groß begeistert

Als Kind faszinierten ihn im Fernsehen zwei Serien. „Die Profis“ und „Magnum“. Im Rückblick die jeweiligen Herangehensweisen der Produktion. Einst auch die beherrschenden Dienstfahrzeuge. Privatdetektiv Thomas Magnum fuhr einen Ferrari 308 GTS. Die beiden Profis, die britischen Agenten William Andrew Philip Bodie und Raymond Doyle, rasten in erster Linie mit Ford Capri der dritten Generation über die Insel.

Das ZDF ließ Anfang der 1980er-Jahre 41 der 57 The Professionals-Episoden synchronisieren. Die 16 ausgelassenen Folgen waren dem ZDF zu brutal, wiesen handwerkliche oder dramaturgische Mängel auf oder beschäftigten sich zu ausführlich mit englischen Verhältnissen. Die Ausstrahlung startete hierzulande im Oktober 1981.

„Bei ,Die Profis‘ wurde damals eine neue Form des Erzählens, oder besser ein neuer Look gewählt. Das war viel dreckiger als alles, was man sonst so kannte. Es war auch tatsächlich gewalttätiger. Insgesamt viel dramatischer aufgeladen. Das hat sich von allen anderen Serien unterschieden. Ich war eigentlich zu jung, ich durfte das nicht sehen. Ich konnte nur gucken, wenn meine Eltern abends ausgegangen waren. Das kam mittwochs so gegen 21.20 Uhr, ich war da eigentlich zu müde und musste mich irgendwie wachhalten. Aber sobald dann dieser Trailer anfing mit der Musik, war ich hellwach und hab‘ das mit großer Begeisterung gekuckt. Am nächsten Tag wurde das in der Schule dann diskutiert mit den anderen Burschen, die das auch gesehen hatten.“

Aus der Serie „Magnum“ wurden zunächst zwischen 1984 und 1991 von der ARD 139 der 162 Episoden synchronisiert und gesendet. „Dieses Format war ganz anders. Es bestach durch seinen Charme und seine Leichtigkeit. Und natürlich durch Hawaii. Genial von Magnum-Darsteller Tom Selleck und seinen Kollegen gespielt. Gerade auch die ironische Brechung der Figur durch Tom Selleck, der zwar sehr charmant und gutaussehend war, aber immer etwas glücklos mit den Frauen. Da kam dann dieses lakonische Augenzucken. Tolle Idee, wie die das gemacht haben.“

Die Frage, ob er schon einmal einen 308 GTS oder einen Capri III gefahren sei, verneint Baum.

„Schummeleien“ beim Fernsehen

Zum letzten Bullen, der populären Serie am Standort Essen. Und zur Frage nach dem Auto. „Den Diplomat habe ich selber ausgesucht. Alles, was gut ist, mache ich ja selber! (lacht) Das ist natürlich Blödsinn, so was zu sagen. Aber das Kokette ist insofern richtig, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was möchte ich für ein Auto für die Figur des Mick Brisgau? Der Charakter des Autos muss zum Charakter der Figur passen. Ich wollte ein deutsches Auto, das so amerikanisch wie möglich ist. Da hätte es noch ein paar andere Kandidaten gegeben. Aber der Diplomat mit seinem 5,4 Liter Smallblock war genau der Richtige. Also auch die V8-Legende in einem deutschen Auto.“

Kenner erkannten darin allerdings eine Legende. Bei dem verwendeten Wagen handelte es sich nicht um den achtzylindrigen Diplomat, sondern um einen Sechszylinder mit der Karosse eines Opel Admiral. Zwischen April 1976 und Juli 1977 klebte Opel den stärkeren Versionen des Admiral einfach den Schriftzug des Diplomat ans Heck. In Opel-Kreisen heißen diese Exemplare „Diploral“. „Man musste vor Drehbeginn schlicht sehen, was ist zu kriegen und was ergibt Sinn. Egal, er hat seine Funktion erfüllt“, meint Henning Baum. Beim Termin nutzte er die Gelegenheit, mal wieder hinter dem Lenkrad eines solchen Exemplars Platz zu nehmen.

Der Essener Kommissar Brisgau war, wie Kenner der Stadt wissen, beim Dreh nur in wenigen Szenen tatsächlich dort im Einsatz. Köln war meist Essen. Ein Ärgernis für den gebürtigen und bekennenden Essener? „Das ist natürlich etwas, was man sich nicht wünscht. Es sollte idealerweise alles dort spielen, wo es spielen soll. Das ist aus produktionstechnischen Gründen allerdings oft nicht zu leisten. Es wurde viel in Köln gedreht. Köln ist aber eben nicht das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat schon einen ganz eigenen Look und ein ganz eigenes Flair. Aber man muss als Filmemacher auch Kompromisse machen.“

„Geschummelt“ wurde auch in einer Szene, die einen Dialog zwischen Mick Brisgau und Tanja Haffner im Innenraum des Fahrzeugs zeigt. Mit dem „Diploral“ fuhren sie vor. Die folgende Szene wurde jedoch in einem anderen Auto gefilmt, in einem Mercedes der Baureihe 123. Wie kam es dazu? „Ich kann mich an die Szene erinnern. Ich weiß allerdings nicht mehr, warum wir da nicht im Opel saßen. Vermutlich stand er aus irgendwelchen Gründen gerade nicht zur Verfügung und es wurde ein anderes Auto genommen. Dann wurde bei der Kamera nicht auf den richtigen Ausschnitt geachtet, um das zu ,vermogeln‘. Vielleicht hat man auch drauf gehofft, dass die Situation zwischen Tanja und Mick so dramatisch ist, dass keiner drauf achtet.“

Schönheit im öffentlichen Raum

Henning Baum war im Herbst 2024 Gast bei der Präsentation der „Retro Classics Essen“. Diese Oldtimer-Veranstaltung löst 2026 die bekannte „Techno Classica“ in den Messehallen der Gruga ab. Dabei hielt der Schauspieler auch ein Plädoyer für die Szene allgemein. „Viele Leute haben Bock auf alte Karren! Oldtimer sind für mich mit einer bestimmten Zeit verbunden. Eine Zeit der schönen Erlebnisse. Ich habe den Geruch der Autos in der Nase, es steigen Erinnerungen auf, das ist mit tollen Geschichten verbunden. Diese Fahrzeuge verbinden heute Menschen miteinander, da können echte Freundschaften entstehen. Das ist doch etwas Wunderbares!

Ich finde, so ein Oldie bringt gleich ein bisschen Schönheit in den öffentlichen Raum. Oldie-Fans schonen auch die Ressourcen. So muss der Stahl ihrer Autos nicht neu gegossen werden.

Als Stöpsel saßen wir zu dritt auf der Rückbank. Am Steuer meine rauchende Mutter, wir waren alle nicht angeschnallt. Für mich sind das schöne Erinnerungen. Auch, dass man die anderen Autos allein an ihren Rücklichtern erkennen konnte. Bei uns in der Straße hatte damals einer einen Opel Kadett C. Das Ding war so tief gelegt, da passte keine Schachtel Marlboro zwischen Schweller und Asphalt.

Ich hab´ damals das Driften auf einem Parkplatz hier in Essen an der Gruga gelernt. Da stand nix im Weg, wir haben das geübt, bis wir´s draufhatten. Das kommt mir bis heute entgegen. Wenn in einem Film oder einer Serie so etwas gefragt ist, mache ich das selber. Also echte Stunts natürlich nicht, aber den Drift lasse ich mir nicht nehmen.“

Möglicherweise ist so etwas auch künftig wieder in seiner Rolle als Bulle Brisgau zu sehen. Denn Henning Baum kehrt als „der letzte Bulle“ zurück: Fans der TV-Serie können sich bald auf acht neue Folgen mit Ruhrpott-Charme freuen. In diesem Jahr entstehen diese im Auftrag von Prime Video und Sat.1.

Henning Baum am Steuer des „Bullen“-Autos mit dessen Besitzer Jens Kielmann.

[Text: Marc Keiterling - Fotos: Arne Weber & Marc Keiterling]

- Geschrieben von: André Schrader

- Veröffentlicht am:

Spanisch-Rot. So lautet die offizielle Farbbezeichnung für den II-er. Mein Zweier stammt aus dem Baujahr 1975 mit dem 1300er Motor. 20 Jahre später, wir schreiben also das Jahr 1995, bin ich seit sechs Jahren mit dem Capri-Virus infiziert und besitze einen III-er.

Mein „Schneewittchen“, ein 2,3 Liter S, wurde nach einem halben Jahr Fahrzeit von April 1990 bis Dezember 1992 neu aufgebaut und ist seitdem in Betrieb. Doch die Lust auf mehr Capri lässt mich nicht los. Das hat zur Folge, dass ein Ausflug in die „Noch-Bundeshauptstadt“ Bonn ansteht. Ziel der Begierde ist ein II-er mit zwei Litern Hubraum in Silber mit Vinyldach. Leider weicht die Beschreibung des Fahrzeugs weit vom Istzustand ab. Kein Kauf.

Während der Heimfahrt werden wir auf der A2 von einem anderen III-er überholt und folgen diesem auf den nächsten Parkplatz. Nach herzlicher Begrüßung berichten wir dem befreundeten Paar von unserem Ausflug und beschreiben das Erlebte. Daraufhin bekommen wir die Info, das in Minden ein II-er im Besitz eines älteren Ehepaares ist, diese aber nicht verkaufen wollen.

Kein Verkauf? Wir sehen mal!

Sie wollen nicht verkaufen. Dennoch ist mein Interesse geweckt. Man weiß ja nie. Lars und Silvia beschaffen die Anschrift der Besitzer. Erst sind diese überrascht von meinem Anruf, äußern dann aber, dass sie sich eventuell tatsächlich von ihrem Capri trennen würden. Es folgt die Einladung nach Minden zur Fahrzeugbesichtigung.

Mir sträuben sich noch heute die Nackenhaare beim Anblick der Auffahrrampen, die der Besitzer aus Holzbohlen angefertigt hat. Es geht aber alles gut. Nur die Probefahrt startet etwas zeitverzögert. Mir fehlt einfach die Übung mit dem Choke, den dieser 1300er besitzt.

Nach der Probefahrt folgt das Verkaufsgespräch. Ich muss mir auf die Zunge beißen, als der Verkäufer mir den Preis für den fast mängelfreien Capri nennt. 20 Jahre alt und 39.333 Kilometer gefahren. Schnell sind wir uns einig und vereinbaren die Abholung 14 Tage später.

Ein mildes Dahingleiten ist mit dem 1300er immer möglich. Und wenn es sein muss, geht´s auch mal flotter...

Dann folgt die Ernüchterung. Die Eigentümer haben sich nach einem Neufahrzeug umgesehen und sind bei Volkswagen mit einem Polo fündig geworden. Und der Volkswagen-Händler hat ganze Arbeit geleistet. Sein Preisversprechen bei Inzahlungnahme des Capri liegt deutlich über dem Verkaufspreis, den mir die Besitzer ursprünglich genannt haben. Es ist die Zeit der Altauto-Rückkauf-Aktionen.

Der verpresste Haufen Altmetall

Also tief Luft holen und dann den Verkäufern vermitteln, dass aus dem Capri ein Blechklumpen wird, wenn der Händler das schöne Coupé weitergereicht hat. Mit allen möglichen Argumenten beschreibe ich den Verkäufern, wie aus ihrem schönen Auto ein fest verpreßter Haufen Altmetall wird. Dies mögen sie ihrem Capri glücklicherweise dann doch nicht antun und nach zähem Ringen gelingt es mir, den Kaufpreis um ein paar hundert Deutsche Mark in Richtung des ursprünglich vereinbarten Tarifs zu drücken.

Dann ist der Kaufvertrag unterschrieben und die erste Tour im „neuen“ Capri beginnt. Allerdings erfordert die Heimfahrt etwas Geduld. Da der Wagen nur zweimal pro Woche bewegt wurde und das nur im Stadtverkehr sind maximal 70 Stundenkilometer drin - und auch das nur widerwillig.

Im Laufe der folgenden Woche läuft der Capri aber immer besser und gleich beim ersten Besuch eines Capri-Treffens in Hoya gibt es einen Pokal in der Klasse Capri II original. Damit ist dann auch klar: der 1300er bleibt so wie ist. Die einzige Ausnahme ist ein Radio aus einem 72er Granada und dazu eine Scheibenantenne.

Mittlerweile sind wir in 2025 angekommen. 30 Jahre mit meinem II-er lassen mich zurückblicken auf viele Treffen und Veranstaltungen, bei denen das Auto eine Menge Spaß gemacht hat. Selbst bei Oldtimerrallyes war der Capri erfolgreich und auch gegenüber einem 911er Porsche hatten wir die (lange) Nase vorn. Der 1300er ist spielerisch einfach zu bewegen.

Manchmal wurden wir aufgrund der schwachen Motorisierung auch belächelt und von den Rallyemoderatoren wurde oft auf leistungsstarke Capri verwiesen. Uns hat das den Spaß nicht geschmälert und bei den Rallyes gab es immer wieder lachende Gesichter, wenn wir die Kinder unter den Zuschauern mit Capri-Sonne versorgt haben. Das und die Farbe – sie wird meist als „Orange“ identifiziert - machten uns oft zu einem der bekanntesten Fahrzeuge im Teilnehmerfeld.

Neben dem III-er als 2.3 S war der II-er mit seinen 54 PS immer „der Kleine“. Und nachdem mittlerweile noch ein I-er mit drei Litern Hubraum auf seinen Neuaufbau wartet, wird er auch immer der Kleine bleiben. Aber genau das macht ihn aus, meinen II-er in Spanisch-Rot.

Ansichtssachen...

Die schwarze Armaturenbrettblende verleiht diesem II-er eine sportliche Note. Das Radio gönnte sich André Schrader, es stammt aus einem Granada. Die Abdeckung anstelle der Uhr in der Mittelkonsole ist an ihrem Platz geblieben.

[Text & Fotos: André Schrader]

- Geschrieben von: Manfred Borgert

- Veröffentlicht am:

1968 begann mit dem Eintritt des Porsche-Werksfahrers Jochen Neerpasch die Geschichte der Rennabteilung der Kölner Ford-Werke. Von nun an wurde Motorsport am Rhein großgeschrieben. Die ersten Jahre waren geprägt von den Einsätzen der Modelle Escort und Capri.

Die folgende Aufstellung zeigt auf einfache Art und Weise die Unterschiede der Werkscapri aus Köln in ihrem optischen Erscheinungsbild mit einigen Beispielen. Zusätzlich wurden spezifische Motordaten aus verschiedenen Quellen aufgeführt. Eine Garantie auf Fehlerfreiheit ist daher nicht zweifelsfrei möglich. Die Unterlagen stammen aus dem Ford Archiv, dem Ford Informationsdienst, zeitgenössischen Zeitschriften und eigenen Aufzeichnungen sowie von Lukas Loosli, Maik Krüger und Eckhart Kern. Die Aufstellung erfolgte nach bestem Wissen und Recherchen.

Saison 1969

84-Stunden-Rennen Nürburgring über Nord- und Südschleife.

2300 GT während der 84 Stunden (am Steuer Piot/Schenken/Glemser).

Basis: 2300 GT und 2600 GT (Prototyp).

Besonderheit: Straßenzulassung mit Kennzeichen am Fahrzeug.

Lackierung: Silbermetallic mit blauer Motorhaube.

Karosserie: Kotflügel leicht gebördelt.

Motor: 2,4 Liter V6 und für Prototyp „Tour de Corse“ 2,7 Liter V6 2-Ventiler. Leistung: 170 - 192 PS

Werkseinsätze: vereinzelte Rallyes (Rallye East African Safari, Tour de Corse, Tour de France, Rallye Lyon-Charbonnières-Stuttgart-Solitude), Einsätze in der Europameisterschaft der Tourenwagen, Einsätze in der Deutschen Automobil Rundstreckenmeisterschaft, Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer Nürburgring, 84-Stunden-Nürburgring „Marathon de la Route“.

Saison 1970

Europameisterschaft der Tourenwagen, 6-Stunden-Rennen Nürburgring. Startnummer 9 mit Werner/Mazet am Steuer.

Europameisterschaft der Tourenwagen, 6-Stunden-Rennen Nürburgring. Startnummer 7 mit Glemser/Mohr am Steuer. Rechts Startnummer 8 mit Stommelen/Aaltonen.

Europameisterschaft der Tourenwagen, 6-Stunden-Rennen Nürburgring. Boxenstopp mit Fahrerwechsel bei Startnummer 8 (Stommelen/Aaltonen).

Basis: 2300 GT

Lackierung: Silbermetallic mit blauer Motorhaube und blauen Schwellern.

Karosserie: optisch sichtbare genietete Kotflügelverbreiterungen (Anfertigung BBS).

Motor: 2,4 Liter V6 2-Ventiler (Weslake Zylinderköpfe).

Leistung: 230 – 245 PS

Werkseinsätze: Europameisterschaft der Tourenwagen, Deutsche Automobil Rundstreckenmeisterschaft.

Saison 1971

Deutsche Automobil Rundstreckenmeisterschaft (Preis der Nationen) auf dem Hockenheimring. Startnummer 21, pilotiert von Mass.

Basis: RS 2600 Leichtbau

Lackierung zu Saisonbeginn: Silbermetallic mit blauer Motorhaube.

Lackierung zur Saisonmitte: Blau-Weiß, im Schwellerbereich weißer Streifen. Gegen Saisonende bereits einige Capri mit 72er Lackierung (siehe Foto unten, dort der nachfolgende Capri mit Startnummer 2).

Karosserie: runde GFK-Kotflügelverbreiterungen (sogenannte Wespentaillenform, Anfertigung BBS).

Motor: 2,8 Liter, später 2,9 Liter V6 2-Ventiler (Weslake Motor).

Leistung: 265 – 280 PS

Werkseinsätze: Europameisterschaft Tourenwagen, Deutsche Automobil Rundstreckenmeisterschaft. Weiterer Auslandseinsatz: 9-Stunden-Rennen in Kyalami mit Mass/Glemser im „Lucky Strike”-Racingteam.

Europameisterschaft der Tourenwagen, 24-Stunden-Rennen in Spa Francorchamps. Startnummer 22 siegte 1971 in den Ardennen mit Glemser/Soler-Roig. Das Auto war noch Silbermetallic lackiert mit blauer Motorhaube, im Gegensatz zum Fahrzeug unten im selben Rennen.

Ab Mitte der Saison 1971, beginnend mit dem 24-Stunden-Rennen in Spa Francorchamps, gab es ein neues Erscheinungsbild. Der zweite Werkscapri mit Mass/Birrell in blau-weißer Lackierung und unterem breiten weißen Streifen.

Das angekündigte Bild vom 4-Stunden-Rennen im spanischen Jarama. Startummer 1 mit Glemser/Soler-Roig (unterer breiter weißer Streifen) vor Startnummer 2 (Mazet/Jabouille) mit bereits 72er Lackierung (unten blau statt weiß).

Saison 1972

Das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps fand vom 22. bis 23. Juli 1972 statt. Der fünfte Wertungslauf der Tourenwagen-Europameisterschaft dieses Jahres ging in die Ford-Geschichtsbücher ein. Dreifacher Triumph für den Capri. Jochen Mass und Hans-Joachim Stuck (links, Ford Köln) drehten 318 Runden und siegten. Auf Rang zwei folgte das Ford BP Racing Team Belgium mit Gerry Birrell und Claude Bourgoignie, den dritten Platz sicherten sich Dieter Glemser und Alex Soler-Roig (rechts, Ford Köln).

Im Karussell während der Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer auf dem Nürburgring.

Basis: RS 2600 Leichtbau

Lackierung: Blau-Weiß, Entfall weißer Streifen im Schwellerbereich.

Lackierung bei den 24 Stunden Spa Francorchamps: dritter Capri in Gelb mit grüner Haube.

Karosserie: runde GFK-Kotflügelverbreiterungen (sogenannte Wespentaillenform, Anfertigung BBS).

Motor: 2,9 Liter V6 2-Ventiler (Weslake Motor).

Leistung: 285 – 295 PS

Werkseinsätze: Europameisterschaft der Tourenwagen, Deutsche Rennsportmeisterschaft, MWM 24 Stunden Le Mans, Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer Nürburgring.

Europameisterschaft der Tourenwagen, 6-Stunden-Rennen Nürburgring. Hier der Werkscapri mit Stuck am Steuer.

Saison 1973

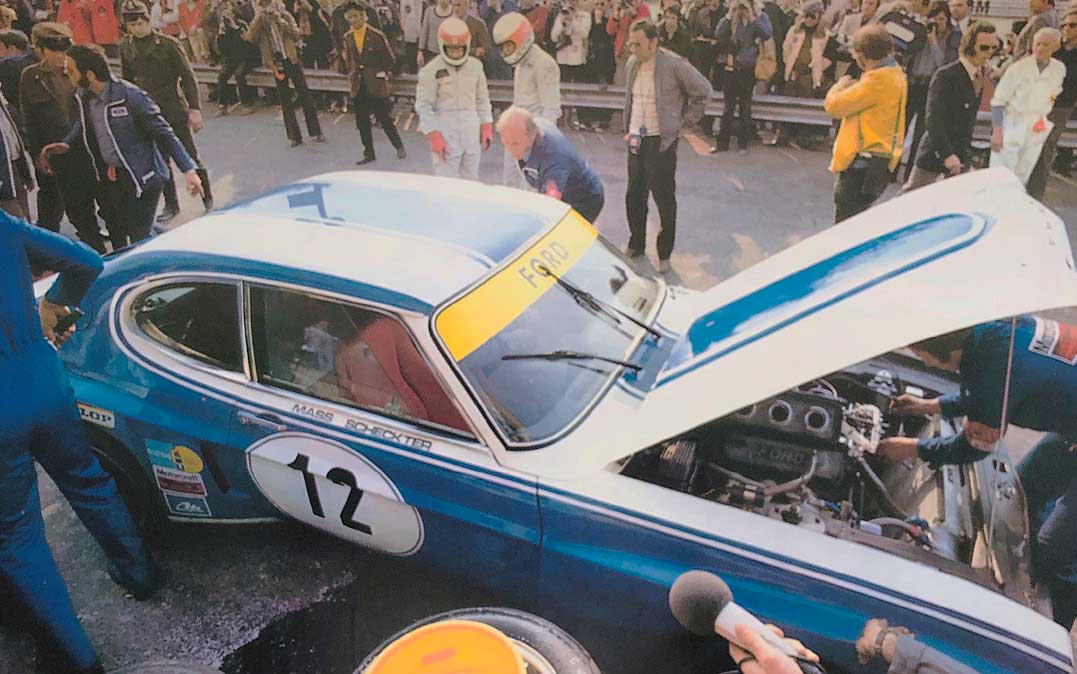

Bilder aus der Boxengasse in Monza vom ersten Rennen der Europameisterschaft der Tourenwagen 1973 . Das ultimative Kräftemessen zwischen Ford und BMW begann dort am 25. März. Die Ford Werksmannschaft um Michael Kranefuss schickt mit Jackie Stewart, Jochen Maas und Jodie Scheckter drei Formel 1-Fahrer ins Rennen. Links mit Startnummer 12 das Fahrzeug des Gespanns Mass/Scheckter.

Basis: RS 2600 Leichtbau

Lackierung: Blau-Weiß, breitere Zusatzlinien als 1972, weißer Streifen im unteren Bereich des Schwellers. Frontspoiler wurden in diversen Rennen in der Breite gekürzt (Lenkkräfte, Balance), daher oft nur blau lackiert. Heyer fuhr meistens mit Streifen (siehe unten Startnummer 39).

Lackierung bei den 6 Stunden Nürburgring: ein Capri wurde weiß umlackiert für Fahrerpaar Stewart/Fittipaldi.

Farbige Fensterfolie zur besseren Identifizierung der Einsatzwagen: gelb, blau, weiß, rot mit Schrift „Ford“ und zeitweise „Motorcraft“.

Karosserie: kantige GFK-Kotflügelverbreiterungen (geringerer CW- Wert, Anfertigung BBS).

Motor: 3,0 Liter V6 2-Ventiler (Weslake Motor).

Leistung: 320 - bis 335 PS

Werkseinsätze: Europameisterschaft der Tourenwagen, Deutsche Rennsport Meisterschaft, 24 Stunden Le Mans, Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer Nürburgring, 24 Stunden Nürburgring, Coupes de Spa. Weitere Auslandsrennen in Fuji und Macau.

Deutsche Rennsportmeisterschaft auf dem Hockenheimring. Startnummer 39, pilotiert von Heyer.

Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer auf dem Nürburgring. Am Steuer der Startnummer 75: Glemser/Mass.

Einmalige Optik: der weiße Werkscapri bei den 6 Stunden auf dem Nürburgring mit dem Formel 1-Duo Stewart/Fittipaldi.

Noch einmal Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer Nürburgring mit dem Duo Glemser/Mass.

Saison 1974

1974. Ford fährt ab jetzt mit einem Capri, der nicht mehr dem aktuellen Modell entspricht. Zu Saisonbeginn hat das Auto schmale hintere Verbreiterungen und Seitenschweller. Im Bild: Marken Weltmeisterschaft 1000 Kilometer Nürburgring, am Steuer der Startnummer 73 T Glemser/Hezemans.

Basis: RS 3100 aus Großbritannien

Lackierung: Blau-Weiß, Blau jetzt nur noch bis zur Taille, oberer Bereich weiß mit blauen Streifen.

Karosserie: kantige GFK-Kotflügelverbreiterungen (Anfertigung BBS).

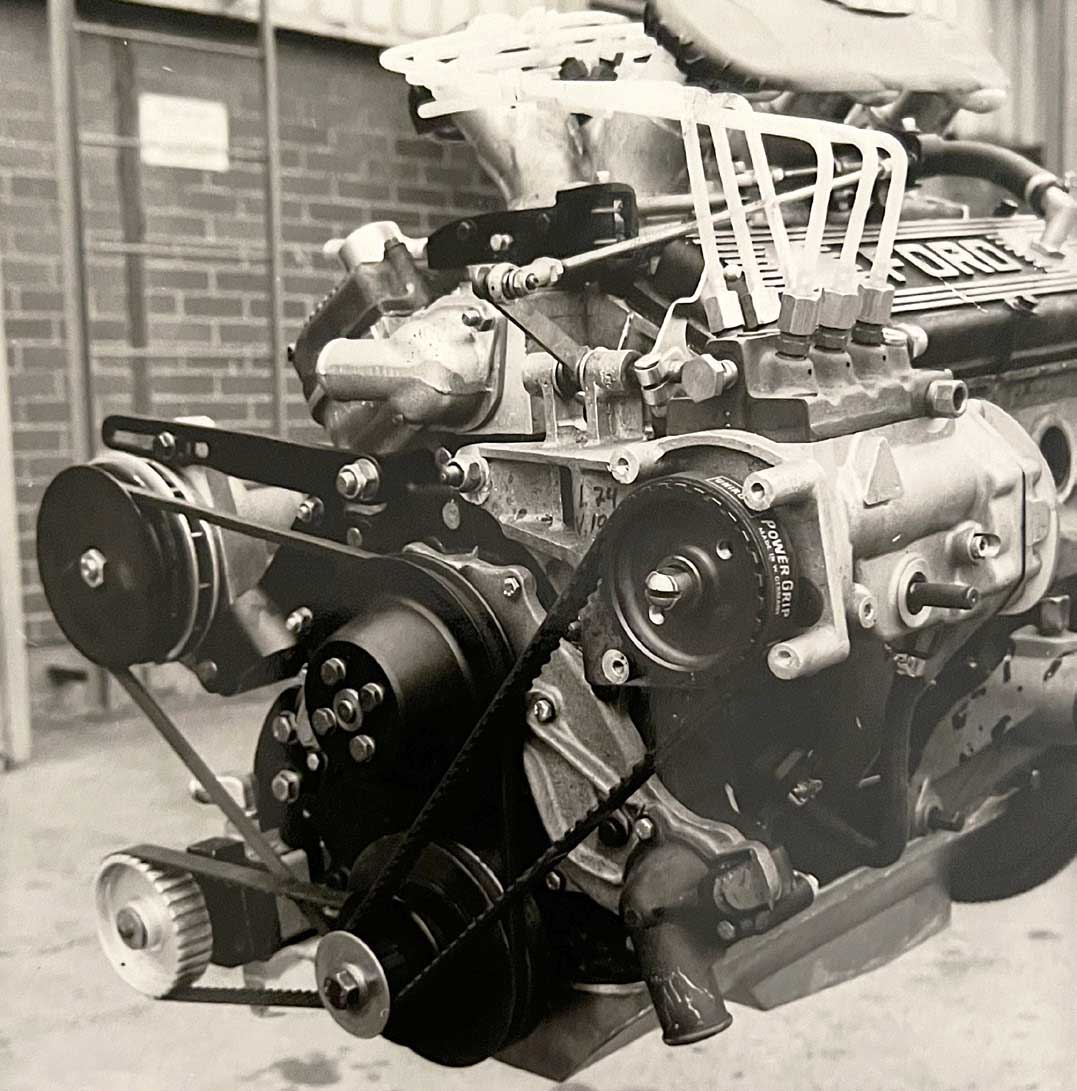

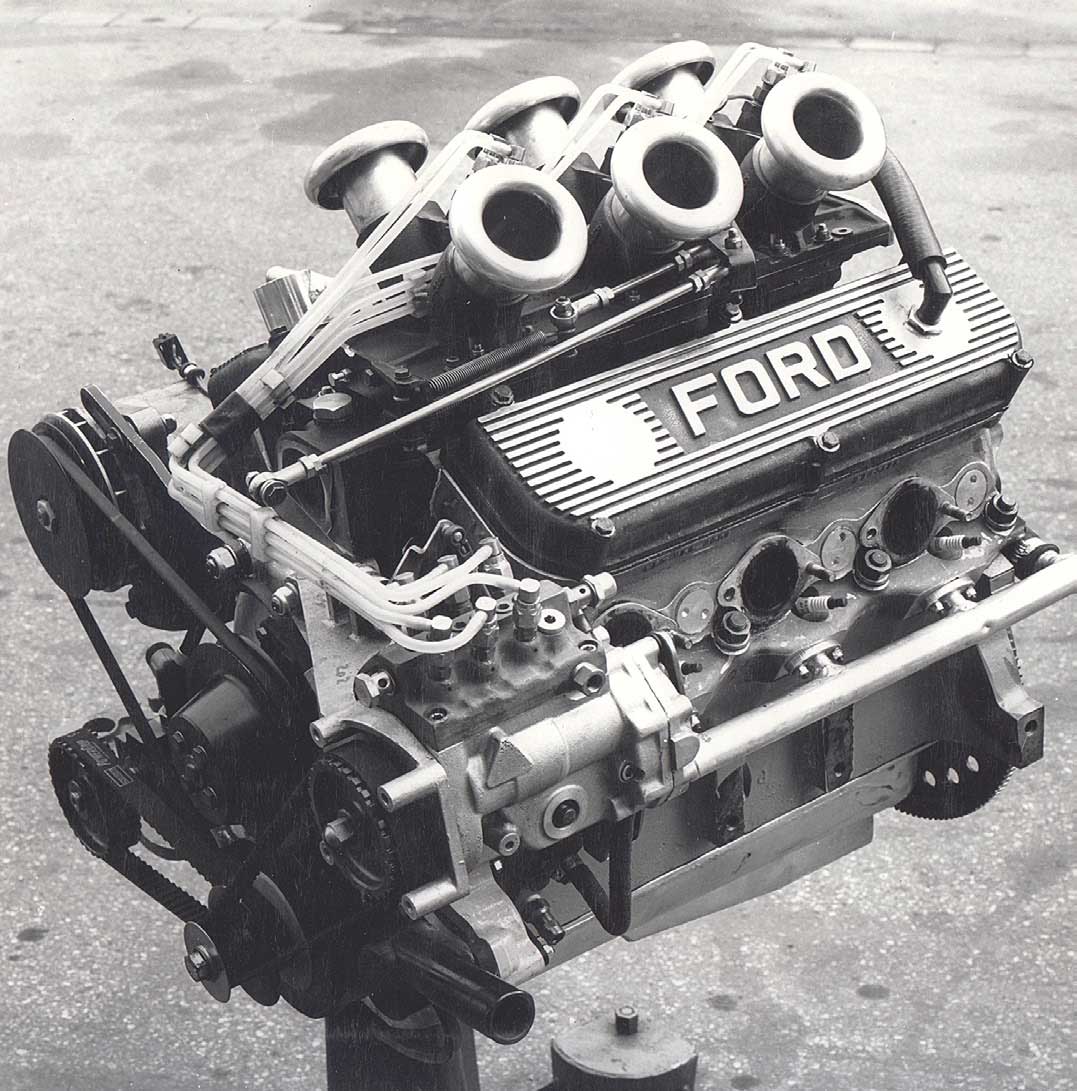

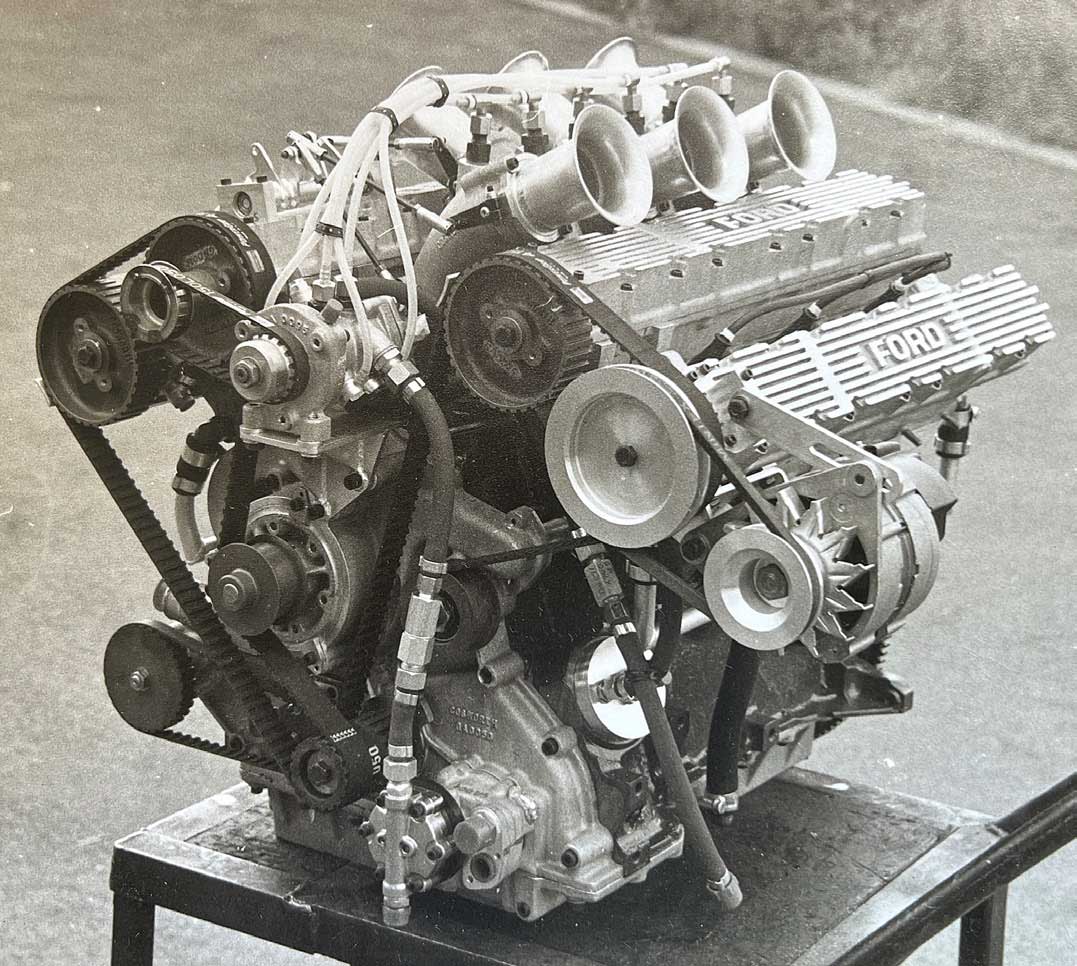

Motor: 3,4 Liter V6 4-Ventiler (Cosworth GAA)

Leistung: ab 415 PS zu Saisonanfang.

Unterscheidung: Anfang der Saison bis Ende Juni untenliegende Wasserkühler am Heck. Ab 1000 Kilometer Nürburgring seitliches Schwellerblech (wegen Aerodynamik). Lufteinlässe konnten im Frontspoiler reguliert werden. Ab Juli Kühler seitlich im hinteren Kotflügel, nun zeitweise Einsatz von geschlossenem Frontspoiler mit zwei Luftzuführungen für Bremsen.

Werkseinsätze: Europameisterschaft der Tourenwagen (4 Stunden Salzburgring - 6 Stunden Nürburgring - 4 Stunden Zandvoort - 4 Stunden Jarama), Marken Weltmeisterschaft (1000 Kilometer Nürburgring), Deutsche Rennsport Meisterschaft (Nürburgring/Eifelrennen - Hockenheim/Rheinpokal - Diepholz - Nürburgring/Grand Prix von Deutschland - Hockenheim/Preis der Nationen - Norisring - Hockenheim/Preis Baden-Württemberg). Weiteres Auslandsrennen in Kyalami.

Neue Rückansicht ab Juli ohne untenliegende Wasserkühler. Unteres Abschlussblech wurde in verschiedenen Ausführungen mit Aussparungen für bis zu zwei Kühler (etwa Differential) montiert. In diesem Bild vom Lauf zur Deutschen Rennsport Meisterschaft auf dem Norisring fährt Lauda mit Startnummer 3 vor Hezemans mit Startnummer 4.

Ebenfalls ab Juli breite hintere Kotflügel mit integrierten seitlichen Wasserkühlern, vereinzelte Einsätze mit geschlossenem Frontspoiler mit zwei Luftzuführungen für die Bremsanlage wie hier im Bild bei einem Lauf zur Deutschen Rennsport Meisterschaft auf dem Nürburgring mit Stommelen am Steuer.

Saison 1975

Historische Aufnahme vom letzten Werkseinsatz eines Capri RS. 1000-Kilometer-Rennen im südafrikanischen Kyalami, am Steuer Mass/Ludwig.

Basis: RS 3100 aus Großbritannien

Lackierung: unverändert zu 1974.

Karosserie: kantige GFK-Kotflügelverbreiterungen (Anfertigung BBS), Frontspoiler ohne Lufteinlassregulierung, zwei Luftzuführungen für Bremse.

Motor: 3,4 Liter V6 4-Ventiler (Cosworth GAA).

Leistung: am Ende der Saison bis zu 455 PS.

Werkseinsätze: Deutsche Rennsport Meisterschaft (Norisring mit Mass/Werkseinsatz - Kassel-Calden mit Ludwig/Sponsor General-Anzeiger - Hockenheim mit Ludwig/Sponsor General-Anzeiger). Weiteres Auslandsrennen in Kyalami mit Mass/Ludwig (letzter Ford Köln Werkseinsatz).

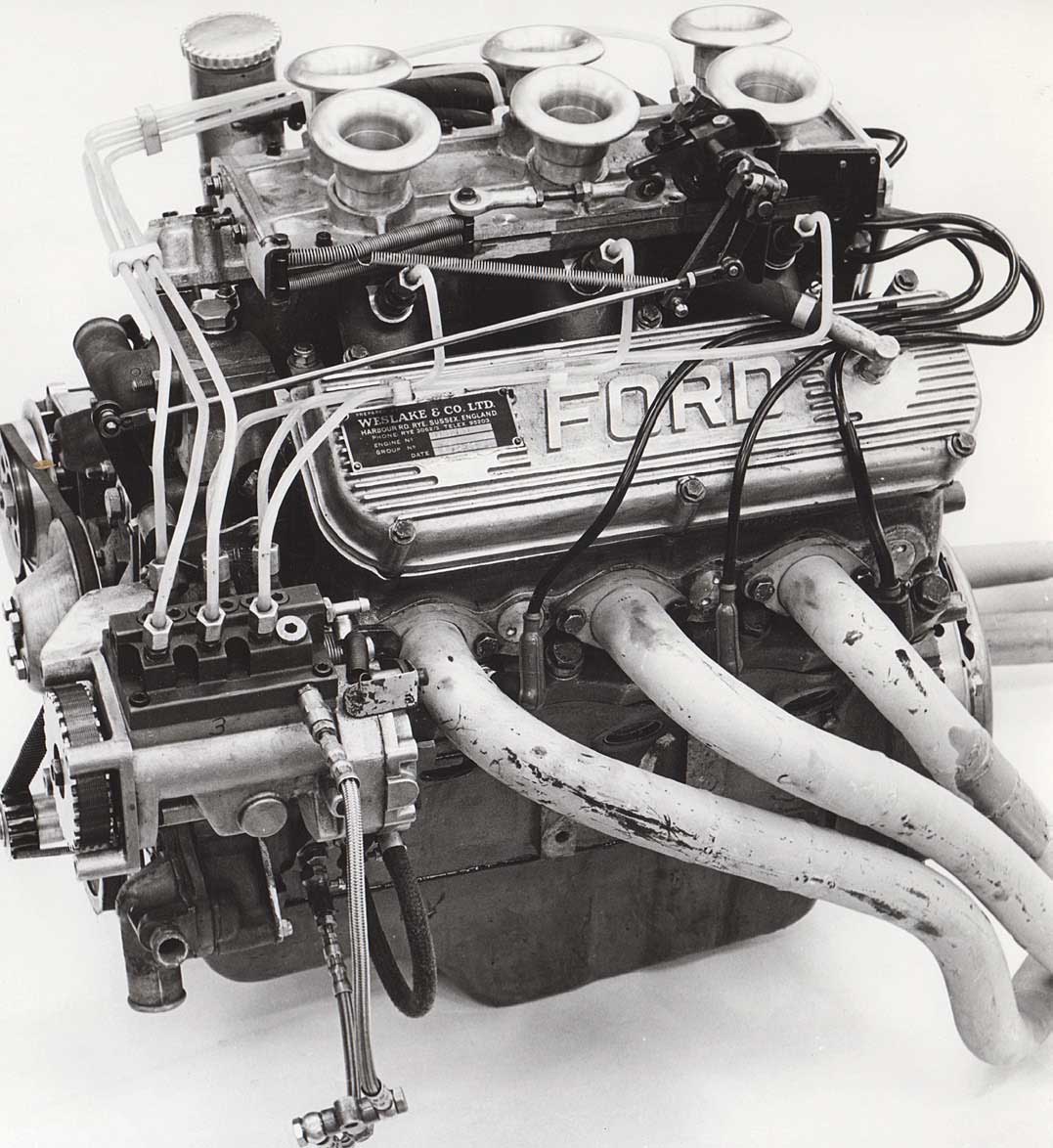

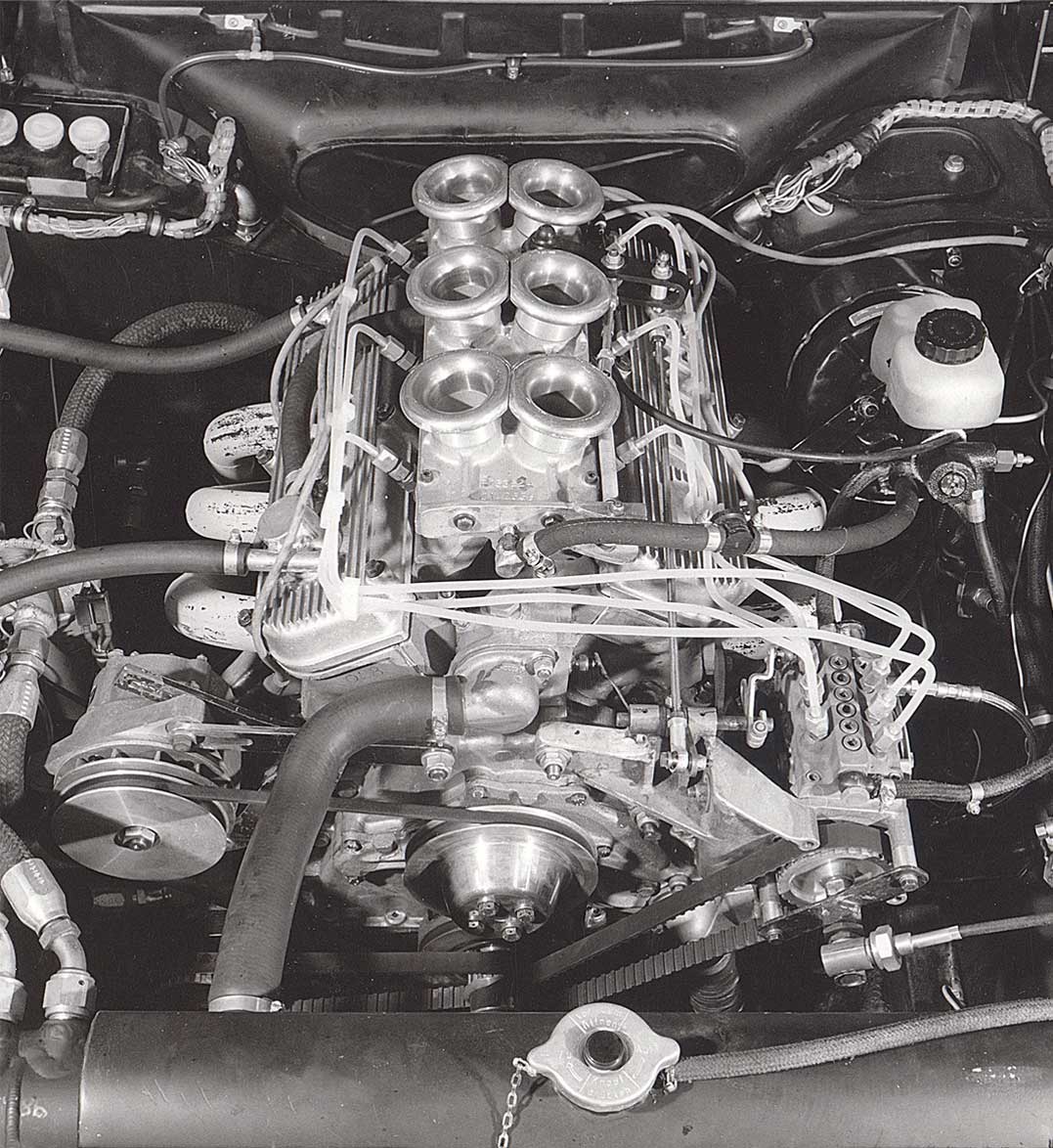

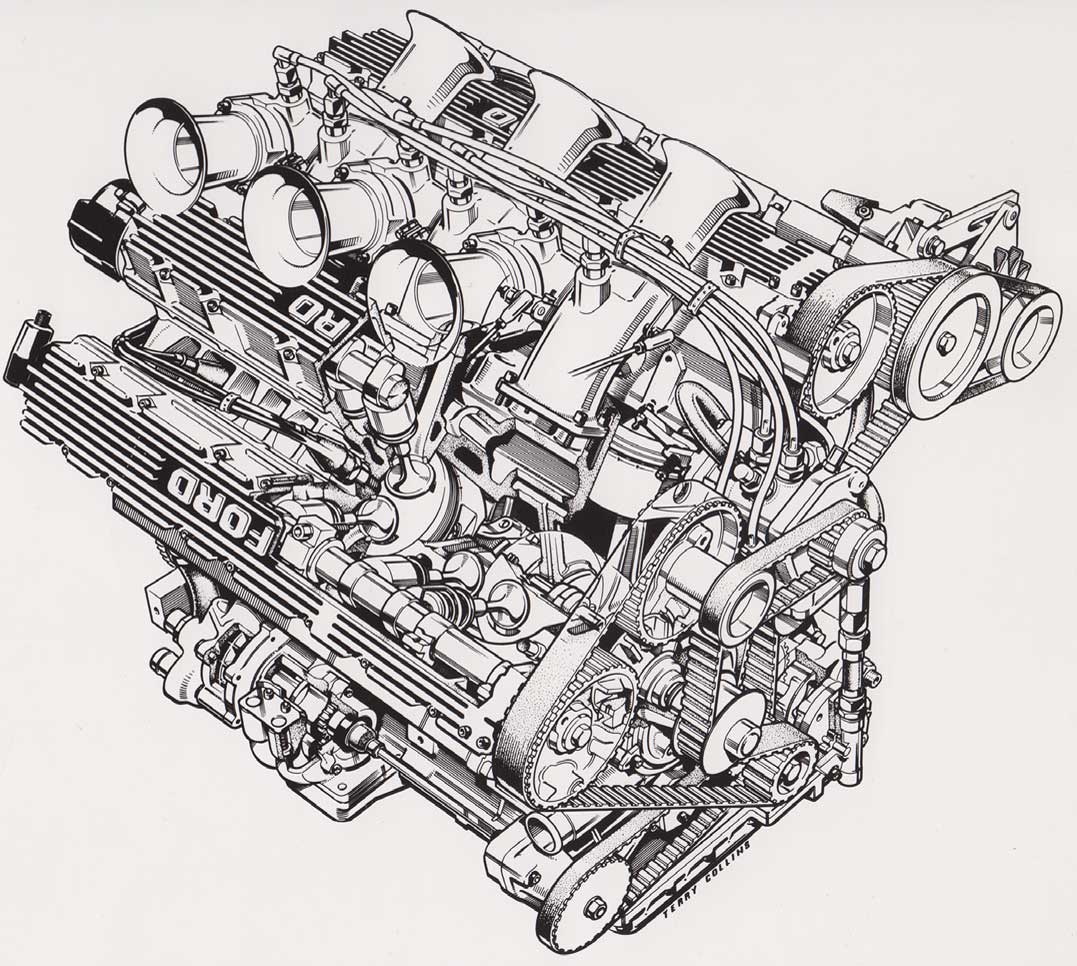

Nun zu den verwendeten Motoren. Rechtlich sicher zu verwendende Fotos von den Motoren der Saison 1969 fehlen aus urheberrechtlichen Gründen. Für die Richtigkeit der Motordaten in den frühen Jahren (1969-1970) kann keine Garantie übernommen werden, da in unterschiedlichen Quellen auch unterschiedliche Daten angegeben werden. Sie sollen aber einen ungefähren Eindruck vermitteln.

So unterscheiden sich die Weslake Motoren.

1971: gerade, kurze Ansaugtrichter.

1972: bereits längere Ansaugtrichter.

1973: größerer Querschnitt der Ansaugkanäle, Ventile sowie der Schieberanlage. Seitliche Wasserrohre am Zylinderkopf. Maximaler Hubraum. Airbox in Motorhaube über den Lufttrichtern. Schräg liegender Motor und Ölkühler, um mehr Luft oberhalb des Kühlergrills für Motorbelüftung und Ansaugung zu bekommen. Kühlwasserausgleich unter Kotflügel vorne links, erkennbar an den Einfüllstutzen Stehblech.

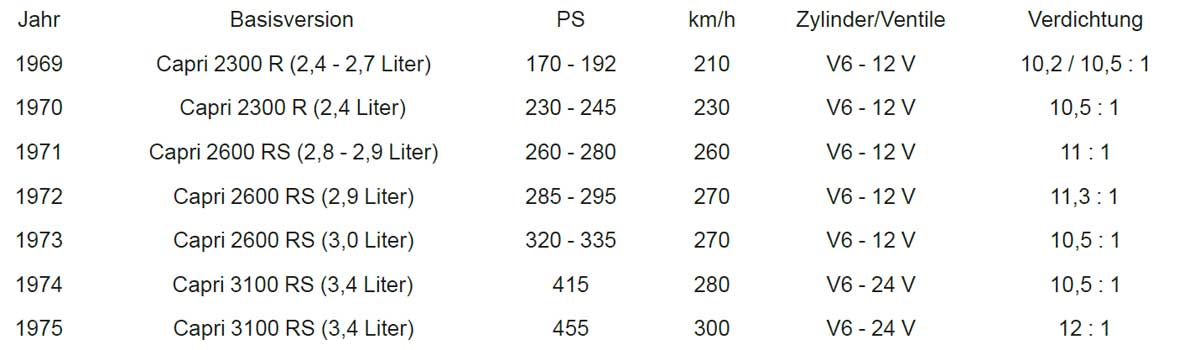

Vergleichstabelle der Rennmotoren. Die Angaben stammen aus verschiedenen Quellen. Alle Fahrzeuge waren in der Gruppe 2 aktiv. Der 1969er Prototyp mit 2,7 Liter außerdem in der Gruppe 6.

Mit 455 PS unter der Haube: Abschied des Capri vom Norisring 1975 mit Mass am Steuer.

[Zusammenstellung: Manfred Borgert - Fotos: Ford Archiv, Ford Informationsdienst & Zwischengas]

- Geschrieben von: Olaf Eckenbach

- Veröffentlicht am:

So sah Olaf Eckenbachs II-er nach dem Sturz in den Bach aus. Verliehen hatte er zuvor ein fahrfähiges Auto.

„Capri“ und „versinken“ - aufgrund des Schmalz-Schlagers von Rudi Schuricke aus dem Jahre 1943 ungezählte Male in einen Zusammenhang gepresst. Die wirklich wahre Geschichte eines absaufenden Capri kann Olaf Eckenbach schildern.

Im April 1986 kaufte ich mir meinen zweiten Capri. Es war ein 1.6 Liter mit 72 PS. Zu dieser Zeit sicherlich kein besonders ansehnliches Auto mehr, aber ein Capri.

Mit ihm fuhren mein Kumpel und ich in die Bretagne in Urlaub und unternahmen weitere Fahrten. Als ich mir im Winter 1987 einen anderen Capri zulegte, hatte ich ein Auto zu viel. Andreas, ein ehemaliger Klassenkamerad, fragte mich, ob er den Capri bis zum nächsten Hauptuntersuchungstermin fahren könne. Ich hatte eine Ghia-Innenausstattung eingebaut und einen zur damaligen Zeit guten Stereoturm. Von außen sah das Auto allerdings nicht mehr so schön aus.

Rückgabe vereinbart

Ich sagte ihm, er kann den Capri haben. Meine Bedingung: eine Ummeldung auf seinen Namen anmelden und die Rückgabe des Wagens vor der nächsten HU.

Im September 1988 fragte mich Kumpel Peter, ob ich von einem Unfall im Nachbardorf gehört habe. Ich verneinte und fragte ihn, warum er fragte. Er meinte, dass ein blauer Capri in diesen Unfall verwickelt sei. Blauer Capri! Ich rief Andreas an, doch er war nicht da. Dann rief ich unseren gemeinsamen Bekannten Jürgen an, und dieser sagte, dass Andreas „mein“ Auto geschrottet habe und dass es beim Autoverwerter stehe.

Also nichts wie hin und dann sah ich es. Er hatte nicht nur einen Unfall, sondern hatte das Auto durch ein Brückengeländer im Ort gedonnert und komplett im Bach versenkt. Der Unfall war so heftig, dass der A-Holm das Lenkrad eingedrückt hatte. Es war also alles hin.

Als ich ihn zwei Tage später darauf ansprach, meinte er ganz entspannt: “Och, ich bin in der Nacht aus der Disco heimgefahren und musste einem Hasen ausweichen. Da habe ich das Lenkrad verrissen und es ist passiert. Hab´ gemerkt - das ist was schiefgelaufen. Ich kriegte keine Luft mehr, der Capri ist die Böschung ´runter in den Bach gerutscht. Und dann bin ich nach vorn rausgefallen. Die Frontscheibe war schon weg. Dann bin ich die restlichen 500 Meter nach Hause gegangen, habe mir trockene Klamotten angezogen und zwei oder drei Schnäpschen getrunken, weil ich gefroren habe. Dann bin wieder zurück zum Unfallort gelaufen. Polizei, Krankenwagen und DLRG waren schon da. Nachdem ich eine Weile zugeschaut habe, sagte der eine Polizist, dass man da unten keine Person finden konnte. Ich sagte ihm, dass da keiner sein kann – der Fahrer stünde neben ihm.“

Verleihen? Vergessen!

Mir erklärte Andreas schlussendlich noch, wenn ich das Auto noch zurückhaben wollte, könnte er den Transport zu mir organisieren. Darauf habe ich angesichts des völlig zerstörten Capri verzichtet. Meine Autos verleihe ich übrigens nicht mehr…

[Text & Fotos: Olaf Eckenbach]

- Geschrieben von: Marc Keiterling

- Veröffentlicht am:

Wie umfangreich wird es sein? Werden wir uns orientieren können? Wie sollen wir uns vor dem „Verzetteln“ schützen? Solche und andere Fragen schwirrten mir im Kopf herum, bevor ich die Fahrt nach Köln im Januar dieses Jahres antrat. Reiseziel: das Archiv der Ford Werke im dortigen Werk.

Schon vor der Corona-Krise hatte unser 3. Vorsitzender Frank Lehmann einen Kontakt dorthin geknüpft. Für 2020 war ein Besuch vereinbart, doch die Pandemie machte dies zunichte. Vier Jahre später nahmen die Planungen einen neuen Anlauf.

Unter anderem auch, weil CCD-Mitglied Manfred Borgert eine chronologische Präsentation der verschiedenen Varianten des I-ers im werkseitigen Rennsport plante und zu diesem Zweck Bildmaterial benötigte. Den Beitrag findet Ihr hier.

Nun also kam es zu dem Termin, den wir mit einem der zuständigen Mitarbeiter vor Ort, Wolfgang Wagner, abstimmen konnten. Er verschaffte uns Zugang zu dem historischen Material, das von der Presseabteilung von Ford Deutschland gehütet wird. Das Archiv erreichen wir nach einer ordentlichen Wanderung, die an Werkstor 3 beginnt. Die Schatzkammer befindet sich im Obergeschoss einer Montagehalle. Das Archiv besteht papierseitig unter anderem aus internen Aufzeichnungen, Prospekten, Pressemitteilungen oder gesammelten Artikeln und Reklamen aus verschiedensten Publikationen. Fotografien gehören selbstverständlich dazu. Diese sind in endlos lang wirkenden Hängeregisterschränken verstaut.

In einer Reihe befinden sich Papierabzüge, in einer weiteren Reihe wurden Negative, Dias in verschiedensten Größen und weitere Formate abgelegt. Grundsätzlich einmal sehr gewissenhaft geordnet, durch weniger ordentliches Rückräumen in vielen späteren Jahren zog jedoch stellenweise etwas Durcheinander ein.

Wer im Ford-Archiv recherchiert, darf sich nicht verzetteln. Auch, wenn es schwerfällt...

Die eingelagerten Filme, ebenfalls auf verschiedensten Formaten in rollbaren Schränken vorhanden, würden aneinandergereiht ungezählte Kilometer messen. Das Material bildet sicher alle jemals in Europa produzierten Typen ab. Auch zu Studien gibt es einiges zu finden.

Pausenlos auf der Suche

Manfred und ich müssen uns angesichts der zur Verfügung stehenden zwei Tage mehrmals gegenseitig ermahnen: nicht verzetteln, nicht an irgendetwas klebenbleiben! Es fällt uns sehr schwer, weil wir wissen, dass in jedem Fall zahlreiche Schätze in dieser Zeit nicht entdeckt, nicht für den CCD gesichert werden können.

Die an beiden Tagen angebotene Mittagspause mit einem Besuch der Kantine schlagen wir jeweils dankend aus. Die insgesamt zwei Stunden wollen wir lieber in Suche und Sicherung investieren. Die eingesetzten Scanner laufen während der jeweils rund acht Stunden auf Hochtouren.

Journalistische Recherche

Was machen wir nun mit dem Material? Es wird uns künftig immer wieder als Quelle dienen können und wir werden Euch natürlich über die Capri aktuell Zugang zu ausgewählten Fotos, Grafiken und sonstigen Informationen ermöglichen. Wichtig zu wissen: das Archiv der Kölner Ford-Werke ist grundsätzlich nicht für Besucher zugänglich. Lediglich zur journalistischen Recherche öffnen sich hier für Außenstehende nach entsprechender Vereinbarung die Türen.

„Archivexemplar - nicht ausgeben!“ Selbstverständlich, wir haben nach dem Scannen alles wieder zurücksortiert.

Der C I-Prototyp mit den schrägen hinteren Fenstern.

Fundstück aus dem Ford-Archiv. Der damalige Formel 1-Fahrer Jochen Mass und der Capri - in den frühen 70er Jahren eine Erfolgsgeschichte. Insgesamt bestritt Mass in seiner Formel 1-Karriere 105 Grand Prix und erzielte dabei 71 Weltmeisterschaftspunkte. Seinen einzigen F1-Sieg erreichte er am 27. April 1975 unter widrigen Sicherheitsvorkehrungen auf dem als gefährlich geltenden Stadtkurs von Montjuïc in Barcelona, wo der Große Preis von Spanien ausgetragen wurde.

[Text & Fotos: Marc Keiterling]

- Geschrieben von: Guido Verse

- Veröffentlicht am:

Guido Verse „erfuhr“ mit seinem Capri den Norden Europas. Ziel: das Capri-Treffen des Capri Club Norge.

Im vergangenen Jahr 2024 packte Guido Verse aus Nordrhein-Westfalen seinen Capri für eine etwas längere Ausfahrt. Hier sein Reisetagebuch.

Ich hatte schon in den letzten Jahren immer mal vorgehabt, zum Capri-Treffen nach Norwegen zu fahren. Irgendwie hatte es zeitlich nie gepasst, denn nur für ein Wochenende nach Norwegen zu fahren lohnt sich ja nicht.

2024 war das Jubiläumstreffen zum 40-jährigen Bestehen des norwegischen Capri Clubs geplant. Jetzt sollte es klappen. Fest stand, dass ich mit dem maisgelben 1700er fahre und auf der Tour im Zelt übernachten wollte, um die Kosten etwas zu senken. Das Treffen sollte im Jubiläumsjahr an einem anderen Standort als sonst üblich stattfinden. Ich hatte dafür neun Tage für die Anreise nach Gol eingeplant, da ich ja auch noch etwas von der Gegend sehen wollte.

Leider hatte ich die Zeit unterschätzt, um den I-er für die Reise vorzubereiten. Ich wollte nur noch eben die aufgelösten Führungshülsen am Kupplungspedal wechseln. Das hat so einigermaßen funktioniert. Nachdem alles wieder zusammengebaut war, musste ich allerdings feststellen, dass ich wohl irgendwo einen Kurzschluss eingebaut hatte. Bis 3 Uhr am frühen Morgen habe ich Schaltpläne gelesen und versucht, den Fehler irgendwie einzugrenzen. Leider ohne Erfolg.

Hilfe durch die WhatsApp-Gruppe

Am nächsten Tag habe ich dann einen Hilferuf in der WhatsApp-Gruppe Capri NRW gestartet. Der Kollege Walter Winkler konnte mir tatsächlich per Videochat helfen, um den Fehler besser einzugrenzen. Dadurch konnte ich den Kurzschluss dann doch recht schnell ausfindig machen. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Walter und alle anderen, die mich mit Tipps unterstützt haben. Die Probefahrt führte im Anschluss lediglich über fünf Kilometer. Sollte reichen, dachte ich.

Um Mitternacht bin ich dann los zur Fähre nach Hirtshals in Dänemark. Auf der Autobahn habe ich recht schnell gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Wassertemperatur war viel zu hoch, ging sogar in den roten Bereich. Ich bin also langsam auf die nächste Raststätte gerollt.

Das Thermometer hatte nicht gelogen. Der Motor war kochend heiß. Ich bin dann nur noch mit 80 Stundenkilometern von Raststätte zu Raststätte gefahren und hatte ernsthaft überlegt, die Reise abzubrechen. Ich wollte ja auch keinen Motorschaden provozieren. Irgendwie wurde schließlich doch im Schleichtempo die Fähre in Dänemark nach 870 Kilometern erreicht. Als Ursache hatte ich ein klemmendes Thermostat oder einen verstopften Wärmetauscher vermutet.

Das „Fieber“ abgeschüttelt

Ich wollte der Sache auf dem ersten Campingplatz mal genauer nachgehen. Brauchte ich zum Glück tatsächlich nicht mehr zu tun, da der Capri in Norwegen kein Temperaturproblem mehr hatte. Da war wohl das Thermostat wieder gängig und mein I-er schüttelte sein „Fieber“ ab.

Grundsätzlich hatte ich für die Reise nur einen eher groben Plan mit dem Ziel, in acht Tagen in Gol das Treffen zu erreichen. Auf dem ersten Campingplatz sprach mich der Platzbesitzer auf den Capri an. Er hätte selber einst sieben Capri besessen und war wohl damals in der norwegischen Capri-Szene sehr aktiv. Welch‘ ein Zufall!

Cruisen durch eine schöne Gegend

Es gab immer mal wieder nette Begegnungen mit ehemaligen Capri-Fahrern, die unbedingt ein Foto machen wollten, und anderen netten Menschen, die es einfach cool fanden, mit einem Oldtimer eine Reise mit dem Zelt zu unternehmen. Ich fand es auch cool. Als Sauerländer ist man ja Regen gewohnt und davon gab es in Norwegen auch die eine oder andere Packung. Während unserer Reise hatten wir jedoch auch etwas Glück mit dem Wetter. Besonders beim Treffen selbst.

Da man in Norwegen auf Landstraßen eh nur 80 Stundenkilometer fahren darf und die Strafen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen sehr hoch sind, fahren alle ganz entspannt das gleiche Tempo. Man kann also ganz gechillt durch die wunderschöne Gegend cruisen. Die Reise ging über Flekkefjord, Preikestolen, Nedstrand, Eidfjord und Aurlandsvangen nach Gol zu jenem Campingplatz, auf dem das Treffen stattfinden sollte. Wir konnten auf der Reise schöne Wanderungen mit fantastischen Aussichten auf die Fjorde erleben.

Der Campingplatz in Gol war von der Ausstattung und Sanitäreinrichtungen der Beste auf unserer Reise. Aufgrund einer vorherigen Überflutung wurde alles im unteren Bereich des Flusses renoviert und neu angelegt. Die meisten Teilnehmer des Treffens hatten sich frühzeitig eine der zahlreichen Hütten auf dem Campingplatz gemietet.

„Track Driving“ auf dem Flugplatz

Der Freitag startete mit einem Programmpunkt auf dem Flugplatz in Gol: das „Track Driving“. Wir sind alle zusammen im Corso zu dem Event gefahren. Dort war auf der Start-und Landebahn ein Parcours mit Zeitmessung aufgebaut, wo sich die Capri-Fahrer hinsichtlich ihres Fahrkönnens und der Performance ihres Autos messen konnten. Für die anderen gab es schon ein lockeres Kennenlernen und Benzingespräche. Die Schweizer Kollegen waren mal wieder mit ihren schönen Capri mit einer größeren Gruppe vertreten. Die deutschen Teilnehmer waren sehr überschaubar. Am Abend gab es in dem Lokal des Campingplatzes auch noch Livemusik.

Bei solchen Optiken werden selbst Nicht-Camper zu Schwärmern.

Schöne Fahrzeuge in schöner Landschaft.

Am Samstag sammelten sich die Capri auf der großen Wiese für das eigentliche Treffen. Die Autos wurden nach den Baureihen aufgestellt. Auch einige Teilehändler waren vor Ort, ebenso wurden Teile aus dem norwegischen Club Shop angeboten. Es waren fast 100 Capri vertreten. Die meisten hatte ich noch nie gesehen. Von daher war es für mich sehr interessant.

Als ein V4 in Norwegen blieb

Mein V4 war wohl auch eine Ausnahmeerscheinung, da diese Motorvariante nie in Norwegen verkauft wurde. Es gab mal wieder viel zu sehen und einige Geschichten zu hören. So sprach mich ein junger Mann an, der mir erzählt hat, dass sein Vater einen Capri mit V4-Motor besessen hat. Dieser Capri war ein Unfallwagen, den ein Tourist in Norwegen einfach zurückließ.

Am Nachmittag wurde ich noch auf ein Fotoshooting eingeladen. Mein Capri sollte in einer der kommenden Ausgaben der Clubzeitschrift des Capri Club Norge erscheinen.

Am Abend gab es dann ein Barbecue Buffet, die Preisverleihung und eine außergewöhnliche Tombola mit schönen Gewinnen. Ich war völlig überrascht, als bei der Preisverleihung mein Name aufgerufen wurde. Es gab für mich einen Pokal für den 2. Platz der originalen I-er. Das hat mich sehr gefreut und ich fühlte mich geehrt. Da ja so viele gute Capri auf dem Platz waren, hatte ich eigentlich keine Hoffnung auf einen Preis. Am nächsten Tag gab es noch ein Fotoshooting aller Preisträger mit Auto. Dann mussten wir leider den Heimweg antreten. Auf dem Rückweg haben wir noch eine Stadtbesichtigung in Oslo gemacht. Diese Stadt ist wirklich sehr sehenswert.

Die Rückfahrt führte uns auch durch Teile von Schweden. Die Etappe von Oslo bis zum nächsten Campingplatz im dänischen Odense betrug 750 Kilometer, die aber besonders in Schweden sehr angenehm zu fahren waren. Auf der letzten Etappe haben wir noch einen Freund in Nortorf bei Neumünster besucht und sind dann gegen Abend gut zu Hause angekommen. Der Capri hat auf der Tour rund 3.600 Kilometer abgespult und nach dem anfänglichen Temperaturthema keine weiteren Probleme gehabt.

Ich werde auf alle Fälle noch einmal nach Norwegen reisen. Spätestens zum 50. Clubjubiläum des Capri Club Norge.

[Text & Fotos: Guido Verse]